|

さて、空戦で勝利を得るには自機に敵弾は当たらず自弾は敵機に当たるのが肝要だが、それには自機の火器の命中率と発射速度と装弾数と貫徹力が大きな要素となる。

これらのうち命中率は火器本来の性能もさる事ながら火器の装備位置で大きく変化する。

主翼に装備すると運動性が低下するだけではなく命中率も大きく低下してしまう。

その理由は全火器をやや内側に向け前方の固定距離でクロスさせている為である。

次に発射速度だが、高速で機動しながら一瞬の間隙を縫って射撃する空戦では短時間で目標に弾丸を浴びせかける必要があり、基本的に発射速度は高い方が好ましい。

だが「発射速度毎分1200発で装弾数20発、1秒しか撃てません」じゃ話にならない。

高発射速度にはそれなりの装弾数が必要だし「無茶苦茶な高発射速度」だとかえって弊害となる。

もっともそんな高発射速度の機関砲を量産するのは大戦中には無理(ドイツでは試作レベルまでは達していた)だったが...

また「単発戦闘機の固定火器装備事情(GS資料集

Vol.1に収録)」で書いた様に、発射速度が遅いとプロペラと同調できないと言う問題も生ずる。

ちなみに同調式火器は「発射速度が早くなければ同調できない」が「同調する事によって若干、発射速度が低下する」と言う欠点も持っている。

これらの問題をクリアし敵機に上手く自弾を命中させても防弾板に弾き返されては意味が無いから、火器にはそれなりの貫徹力が必要となる。

どの程度の貫徹力が必要かと言うと相手によって変わるので一概には言えない。

一例を示すとバトル・オブ・ブリテン時の英国7.7mmはDo17相手に充分有効だったし、日本本土防空戦には20mmでもB29相手に力不足だった。

さて、ここからが問題。

発射速度はどの位あれば良いのだろうか?

さっき「発射速度は高い方が良い」と書いたが、低くても火器の数が多ければ同じ効果が得られる。

よって「発射速度は高い方が良い」が「1分間に最低何発以上」と限ったモノでもない。

第2次世界大戦中、量産された各国の20mm砲の発射速度/毎分は日本陸軍のホ5が750、海軍の99式1号が520、99式2号が500、独のMG151/20が800(同調時720)、英米のHS404が600、ソ連のShVAKが800で発射速度はだいたい500以上800以下となる。

なおこれら各国20mm砲のうち99式1号、99式2号、HS404はスイスのエリコン社製品のライセンス版であった。

ただし弾薬は共通ではない。

元々、エリコン社の20mm機関砲は大威力(ケース長110mm)のFFS、中威力(ケース長101mm)のFFL、小威力(ケース長72mm)のFFの3種があり99式1号はFF、99式2号はFFL、HS404はFFSを原型としていた。

またドイツのMGFFもFFを原型としているが少しだけ弾薬のケース長(80mm)が大きかった。

それでは戦闘機の火器はどの位、装弾数があれば良いのだろうか?

目方が軽くて嵩張らないなら多ければ多い方が良い。

だが20mm弾は日本の99式2号銃の場合で1発210gもある。

紫電改の場合、これを900発積むから合計189kg。

弾薬箱の図体だってそれなりに大きい。

やっぱり弾薬の積みすぎは考え物だ。

戦闘機は機動力あっての兵器なのだから機体重量は軽ければ軽い方が良く「弾薬の必要最小限はどれくらいか?」が重要になる。

積みすぎで重くなり敵に後ろを取られ「弾薬を山ほど積んだままあえなく散華」ではこれまた話にならない。

1回の射撃で何発撃てば良いのだろうか?

1回の出撃で何回、射撃する必要があるんだろうか?

ここで単発戦闘機の火器の変遷をおさらいしておこう。

昔昔のその昔、戦闘機の機体外版が布製で主翼が何枚もありコックピットは解放式、脚も出っぱなしだった頃、世界中の単発戦闘機は2門の小口径火器を装備して空を飛び回っていた。

だが単葉だの密閉式コックピットだの引込脚だのが次々と取り入れられ始めた1930年代中盤、火器もまた新時代へ突入する事になった。

航空機用大口径火器(エリコン製20mmとそのライセンス版ならびにソ連のShVAK20mm、米国の12.7mmなど)の登場である。

当初、これら大口径火器は対爆撃機用として開発が進められた。

なぜならその頃はまだ単発戦闘機に防弾が施されておらず「戦闘機相手なら小口径で充分」と考えられていたからである。

爆撃機にしても防弾らしい防弾は施されていなかったのだが、1930年代中盤はソ連のTB3や日本の92式重爆、米のB17などの4発重爆が出現するわ、日本の96式中攻、ソ連のSB2、英のブレニムなどの高速爆撃機が出現するわで世界中に「戦闘機無用論」に近い思想が吹き荒れていた。

|

| ツポレフTB3(4発) |

|

|

|

| 92式重爆(4発) |

|

|

|

| ボーイングB17D(4発) |

|

|

|

|

|

|

|

| 96式中攻(双発) |

|

|

|

| ツポレフSB2(双発) |

|

|

|

| ブリストル ブレニム4(双発) |

|

これらの機体は大して防御力が強い訳ではなかったがすばしっこくて攻撃するチャンスがなかったり、図体がでかくて一撃では致命傷にならなかったりしたので戦闘機に大口径火器を装備する事が求められた。

ただしこれまで装備されてきた小口径火器に代わって大口径火器が装備された訳ではない。

重量制限の厳しい単発戦闘機に2種の火器を混載するのは不合理の極みであったにも関わらず、多くの国は混載の道を選んだのである。

大が小を兼ねないのは兵器のセオリーだが混載が主流となったのには大きな理由があった。

新たに登場した大口径火器の信頼性が低かったのも要因だが、何よりもエリコン系は弾倉式と言う重大な制約を抱えていた。

大戦初期、零戦21型やBf109E4、スピットファイアB翼など多くの戦闘機が20mm砲2門を装備して大空を駆けめぐったが、これらの装弾数は各60発だった。

どれも皆、エリコン系火器で弾倉式だったからである。

巷間で「初期の20mmは弾数が少なく不評だった」と書かれているが日本海軍に限らず全世界(弾倉式を採用せず最初からベルト式にしたソ連を除く)で不評であった。

零戦21型が装備した99式1号20mmの発射速度は毎分520発だから約7秒しか射撃できない。

「これでは足りないぞ。」と誰でも思うだろう。

そして「ならば大きな弾倉を開発すれば良いではないか。」と誰もが考えつく。

だがひとくちに新型弾倉を開発すると言っても、そう簡単には問屋がおろさない。

弾倉式自動火器で次弾をチャンバーへ装填するにはバネの力を使用するが、このバネは強すぎても弱すぎてもいけない。

無闇やたらと強力なバネを組み込むと弾倉が弾詰まりを起こし、弱すぎると装填できなくなってしまう。

よって弾倉式だとおのずと装弾数に限界ができる。

最初から装弾数を少な目に設定している弾倉なら容易に拡大/改良できるが、極限を狙って設計された弾倉の改良となると「それなりの技術革新がなければ困難」(後述)だし、仮に改良に成功しても故障し易くなりがちなのである。

零戦21型やBf109E4がエリコン系20mm2門に加え7.7〜7.92mmを2門ずつ装備したのは弾倉式だったからに他ならない。

ちなみに零戦21型の97式7.7mmは装弾数700発で発射速度毎分900発だから46秒、Bf109E4のMG17(7.92mm)は装弾数1000発(Bf109E3以前とF以降は500発らしい)で発射速度毎分1200発だから50秒も撃てた。

更にエリコン系20mmには発射速度と初速が遅く、機敏な対戦闘機空戦に不向きだと言う欠点もあった。

面白いのはスピットファイアで、同機の7.7mmブローニング銃の装弾数は僅か350発(300とする資料もある。

またスピットファイア1型は300、2型以降は350とする資料もある)に過ぎなかった。

発射速度は1200(1000とする資料や1140とする資料もあり)なのでなんと17.5秒しか撃てないのだ。

ただし日独の小口径火器が各2門なのに英は2倍の4門を装備している。

なぜ英は小火器を2倍も装備し装弾数がこんなに少ないのだろうか?

これは英国が大戦当初に多銃主義を押し通した名残なのである。

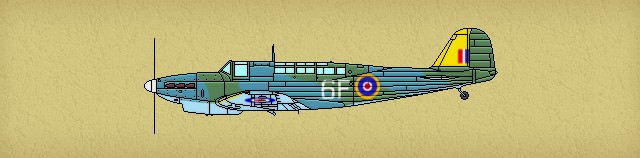

各国が混載主義(日、独、仏、ソは20mmと7.5〜7.92mm、米は12.7mmと7.62mm)を歩み始めた頃、英国だけは多銃主義をとりスピットファイアやハリケーン、フルマーなどブローニング製7.7mm8門装備の単発戦闘機を続々と量産した。

|

| ホーカー ハリケーン |

|

|

|

| フェアリー フルマー |

|

多銃主義は「へたな鉄砲も数撃ちゃ当たる方式」なので練度の低い搭乗員でも目標に命中させられるが制限内の重量で火器を多くする以上、小口径(大戦後半に登場した雷電やFw190、紫電改など20mmの多銃主義については後述する)とならざるを得ない。

また全火器を同時に発射し弾幕を張るのが目的だから全火器の装弾数は基本的に同数(同数でないP51や装弾数の多いP47、F6Fなどもいるがここでは例外事項とする。)であり、1門の装弾数は少なくなる。

これらの欠点があるものの英国の小口径多銃主義は「防弾版を装備しない相手」なら悪い方法ではない。

だが7.5〜7.92mmクラスの小口径弾だと7mm前後の防弾板で簡単に無力化されてしまう。

かくして装甲板を備えたBf109E3やE4が主力となりだした1940年後半、英国は大きな方向転換を迫られスピットファイアは7.7mm8門のうち4門を20mm2門(各60発)に代えたB翼を装備する事になった。

よってスピットファイアの7.7mmは装弾数が少なく門数が多いのである。

お試し版はここまでとなります。

全て収録したフルバージョンは弊社通信販売にてご購入いただけます。 |